Wolf-Dieter Batz am 28.6.1984:Exkurs: Neuroscience, Cognitive Science und ein Systembegriff

|

Wolf-Dieter Batz: „Zur Modellbildung in der Gedächtnisforschung“ |

Exkurs: Neuroscience, Cognitive Science und ein Systembegriff

Zweck dieser Zwischenbetrachtung ist es, ein lediglich pragmatisch begründetes Ordnungsschema zu gewinnen, das erlaubt, die verschiedenen parallel mit dem Gedächtnis lebender Organismen befaßten Disziplinen zueinander in Beziehung zu setzen.

Ohne MATURANAs Definition für Organisation[1] zu bemühen, suggeriert das Ettikett 'Organismus' eine besonders organisierte Kollektion gewisser Elemente. Ein solches Gebilde heißt in der Kybernetik 'System', im speziellen Fall hier 'lebendes System'. Eine allgemeine Definition des Systembegriffs liefert das DIN-Normblatt Nr.19226[2].

"Ein System ist eine abgegrenzte Anordnung von aufeinander einwirkenden Gebilden. Solche Gebilde können sowohl Gegenstände als auch Denkmethoden und deren Ergebnisse (z.B. Organisationsformen, mathematische Methoden, Programmiersprachen) sein. Diese Anordnung wird durch eine Hüllfläche von ihrer Umgebung abgegrenzt oder abgegrenzt gedacht. Durch diese Hüllfläche werden Verbindungen des Systems mit seiner Umgebung geschnitten. Die mit diesen Verbindungen übertragenen Eigenschaften und Zustände sind die Größen, deren Beziehungen untereinander das dem System eigentümliche Verhalten beschreiben."

Was die kritischen Charakteristika lebender Systeme sind, ist bislang nicht geklärt. Angesichts der Möglichkeit, Maschinen zu entwerfen, welche beim naiven Betrachter den Eindruck eines gewissen 'Eigen-Lebens' hinterlassen, erscheint mir eine bloße Aufzählung empirisch gewonnener Eigenschaften unbrauchbar. Eine solche Definition von 'Leben' gehört zum Grundwissen jedes Biologen: "Leben, das heißt Stoffwechsel, Vermehrung, etc...".

Das Fehlen einer Definition lebender Systeme beklagt auch Maturana:

"Es gibt keine adäquate Theorie der Organisation lebender Systeme als individueller autonomer Einheiten. [...] So werden Fortpflanzung, Informationsverarbeitung oder auch interne hierarchische Relationen als fundamentale konstitutive Merkmale der lebendigen Organisation beschrieben. Eine genauere Prüfung jedoch erweist keines dieser Merkmale als ausschließliches, d.h. definierendes Merkmal lebender Systeme. Fortpflanzung ist allerdings in trivialer Weise nicht-konstitutiv, auch wenn sie für die Evolution notwendig ist, denn lebende Systeme sind lebende Systeme, solange sie 'lebendig' sind, ob sie sich fortpflanzen oder nicht. Der Begriff der Informationsverarbeitung beschreibt die Interaktionen und Zustandsveränderungen eines Systems und ist auf jedes dynamische System anwendbar. Interne hierarchische Relationen sind schließlich ein Merkmal, das ein Beobachter jedem beliebigen mechanistischen System zuschreiben kann, wenn er für dessen Folgen von Zustandsübergängen einen Anfangs- und einen Endzustand festlegt."[3]

In einem breit angelegten Versuch, eine Theorie lebender Systeme zu entwerfen, benutzt J.G. MILLER[4] eine Eigenschaft, die hier von großem Nutzen sein könnte: MILLER beschreibt das Universum des Lebendigen als eine Hierarchie von Systemen auf verschiedenen Organisationsebenen. Eine seiner Prämissen sagt aus, daß die Komponenten eines jeden Systems auf den nächstniedrigeren Organisationsebene wieder Systeme sind. So gelangt er zu einer Ordnung die von der Zelle bis zum 'Supranationalen System' alles Lebendige erfaßt. Hinsichtlich des individuellen tierischen Organismus lassen sich so drei Ebenen unterscheiden:

- die Zelle - bestehend aus sog. 'Zellorganellen';

- das Organ - bestehend aus Zellen;

- den Organismus - bestehend aus Organen;

Eine weitere Annahme MILLERs besagt, daß auf jedem Niveau die Organisation des darunterliegenden identifizierbar sei. Das führte zur Vorstellung des Organismus als einer, in vergleichsweise gewaltigen räumlichen Dimensionen verwiklichten Zelle. Das aber hätte in der Tat fatale Folgen für das weitere theoretische Vorgehen: Wie sollte das Phänomen Gedächtnis (nur) durch Untersuchungen isolierter Zellen anders beschreibbar sein als in der Manier der (längst vergessenen) Elementaristen?

Das braucht glücklicherweise nicht so zu sein. Die Aussage gilt ja lediglich in aufsteigender Richtung. Analog zu Bunges Konzept der 'emergent qualities'[5] postuliert MILLER sogenannte 'emergents'.

Da wir uns hier auf die Konzeption der drei Ebenen von MILLER eingelassen haben, taucht nun gleich als erstes die Frage nach der Organisationsebene dessen auf, was hier als Gedächtnis definiert wurde[6].

- Existiert auf dem zellulären Niveau überhaupt etwas, das als Gedächtnis bezeichnet werden darf;

- gibt es eines oder gar mehrere Gedächtnis-Organe;

- oder sind Gedächtnis-Phänomene erst auf der Verhaltensebene auffindbar?

Ungeachtet dieser analytisch konstruierten Kategorien existiert seit jeher eine Dichotomie, die ihre Wurzeln in der Trennung nach Natur- und Geisteswissenschaften hat. Wie diese Dichotomie konkret auszusehen hat, ist (besonders im Fall der Psychologie) nicht gänzlich geklärt: Bezieht sich der Terminus 'Geist' auf die Methode, so ist die Psychologie keine Geisteswissenschaft; bezieht er sich auf den Gegenstand, dann ist sie eine Geisteswissenschaft, namentlich die 'Wissenschaft der höheren geistigen Prozesse', wie auch immer diese definiert sein mögen. Wählt man diese Alternative, so entsteht das Dilemma, diese Prozesse entweder als immateriell anzusehen oder die Trennung nach Geistes- und Naturwissenschaften fallen zu lassen, da sie auf der Grundlage eines materialistischen Monismus sinnlos ist.

Von N.S. SUTHERLAND[7] stammt ein Konzept, das dieses Dilemma umgeht. Implizit benutzt SUTHERLAND dabei MILLER's Konzept.

Die Ebenen der Zelle und der Organe stellen den Gegenstand der 'neuroscience' dar. Das ist eine Sammelbezeichnung für Disziplinen, die sich irgenwie mit Nervengewebe befassen: Neurobiochemie, Neurobiologie, Neuroanatomie, Neuroendokrinologie, Neurophysiologie, Neurohistologie sowie Bereiche der Pharmakologie.

Der zweiten Kategorie verbleibt die Ebene des Organismus als Gegenstand. Das Label 'cognitive science' ist nicht kongruent mit der Bezeichnung 'Psychologie'. Je nach geographischer Lage fallen unterschiedliche Disziplinen in diese Sparte: Ethnologie, Psychologie sowie der Forschungsbereich der 'künstlichen Intelligenz'. Gemeinsam ist allen die Überzeugung, daß Verhalten von Organismen in Termen formaler, computergestützter Modelle erklärt werden muß, da es eine emergente Eigenschaft der Hardware des Gehirns ist, die aus Erkenntnissen über eben diese Hardware nicht erklärbar sei.

Bis hierhin ist das Verhältnis der bisher mit Gedächtnis befaßten Disziplinen, was ihre Gegenstandsbereiche anbelangt, über die Einteilung 'neuroscience versus cognitive science' weitgehend geklärt. Das bietet allerdings noch keine Grundlage für eine komparative Behandlung im Rahmen dieser Arbeit. Wie S.P.R. ROSE könnte man sich jetzt die Frage stellen "What is it all for?"[8]

Für sinnvolles Arbeiten postuliert ROSE, daß: "...in the back of our thinking must lie the issue of relationships, of biochemistry to physiology to psychology. How do they fit together?"

Wie die Neurowissenschaften mit den Kognitiven Wissenschaften zusammenpassen, beantwortet auch ROSE unter (impliziter) Verwendung von MILLERs Konzept[9]:

- Verhalten läßt sich auf verschiedenen Ebenen betrachten;

- die in formalen informationstheoretischen Modellen getroffenen Annahmen über interne Prozesse müssen sich durch Untersuchungen auf den darunterliegenden Ebenen bestätigen lassen;

- das Konzept der Kausalität wird zur Beschreibung von Beziehungen zwischen den Ebenen als inadäquat angesehen (in Harrescher Terminologie akzeptiert ROSE nur 'modale Transformationen'!);

- die Zusammenarbeit aller mit Verhalten befaßten Forscher muß daher zum Ziel haben, Übersetzungsregeln (modale Transformationen) zu finden, die geeignet sind, Beschreibungen von einer Ebene auf eine andere zu übertragen.

Der erste und vor allem der dritte Punkt wenden sich gegen einen Purismus, der glauben machen will, irgendwelche Ursachen für Verhalten finden zu können. Ursachen-Wirkungs Beziehungen lassen sich nur oder gerade innerhalb eines Betrachtungsniveaus identifizieren, alle vertikalen Transformationen sind modaler Art.

Die Punkte zwei und vier wenden sich vor allem an die Vertreter der Kognitiven Wissenschaften.

Auf der Basis eines nicht explizit gemachten Dualismus kultivierten diese bisher eine von mancher Seite bereits als 'Solipsismus'[10] verhöhnte Forschungsmethodik. ROSE vertritt die These, daß jedes Verhalten mit unendlich vielen formalen Modellen erklärt werden könne, wenn diese nicht an der Realität überprüft würden:

"The black boxes can be modelled to generate predictions as well as post hoc accounts. However, the problem with this type of abstract function-box modelling is that, whilst it may pass a theory test, it is likely to fail a reality test; an infinite number of models is always possible for any outcome, and failures can always be 'adjusted' by modifying parameters without changing basic design elements."

Mit etwas bösem Willen könnte man zu der Auffassung gelangen, es handle sich bei diesem Vorgehen um eine Immunisierungs-Strategie:

Vertritt man die Ansicht, die höheren geistigen Prozesse hätten keine Entsprechungen, die den Neurowissenschaften zugänglich wären, entfällt billigerweise die Formulierung diesbezüglicher existentieller Hypothesen[11].

Mit dieser Strategie laufen die kognitiven Wissenschaften, ROSE zufolge, Gefahr, von der Molekularbiologie aufgesogen zu werden. Dort ist man voller Zuversicht, die höheren geistigen Prozesse als 'emergents' organisierter Materie zu entlarven.

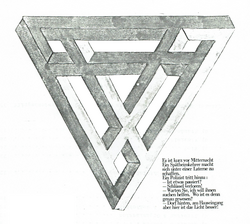

Mithilfe eines für lebende Organismen präzisierten Systembegriffs können jetzt alle, bisher mit Gedächtnis befaßten Disziplinen in einer einfachen Anordnung untergebracht werden. Ein graphisches Schema illustriert diesen Prozess einer Flurbereinigung der wissenschaftlichen Landschaft:

*============*==================================================* | * * * * * | vorher | *============*======================================*===========* | Gegenstand | Natur | Geist | +------------+--------------+---------------+-------+-----------+ | | Mol.Biologie | N.Physiologie | Ethnologie, Psy- | | Etikett | N.Biochemie | N.Anatomie | chologie, künst- | | | etc. (s.o.) | etc. (s.o.) | liche Intelligenz | *============*==============*===============*===================* | * * * * * | nachher | *============*==============*===============*===================* | Org.-Ebene | Zelle | Organ | Organismus | +------------+--------------+---------------+-------------------+ | Etikett | Neurowissenschaften | kognitive Wiss. | *============*==============================*===================*

Diesem Schema folgt auch der weitere Aufbau der Arbeit. Das folgende Kapitel wird sich also mit den Neurowissenschaften, genauer, mit Gedächtnismodellen in den Neurowissenschaften auseinandersetzen. Aus welchen speziellen Disziplinen die einzelnen Konzepte stammen ist dabei nur von schwachem Interesse. Auch die Unterscheidung der Niveaus 'Zelle' und 'Organ' betrachte ich als sekundär.

Sie ist lediglich insofern relevant, als innerhalb des Nervensystems (NS) anatomisch und physiologisch identifizierbare Bereiche als Organe spezieller Funktionen betrachtet werden können. Welchen Bereichen des NS welche Funktionen zugeordnet werden, ist jedoch stark modellabhängig. Für das Problemfeld Gedächtnis existiert bislang kein allgemein akzeptiertes Konzept von der funktionalen Gliederung des NS, was charakteristisch für einen noch andauernden Forschungsprozess ist. Eine scharfe Trennung der beiden Niveaus findet ihre Grenzen somit im aktuellen Wissensstand der Neurowissenschaften insgesamt.

Die Untersuchung der in den Kognitiven Wissenschaften benutzten Modelle umfaßt grob drei Bereiche.

Auf der einen Seite stehen solche Modelle, die klassischen psychologischen Gedächtnistheorien zugrundeliegen. Eine zweite Gruppe bilden Modelle auf der Grundlage des 'information-processing-approach', die sich primär mit der Organisationvon permanenter Spuren befassen. Die dritte Gruppe gibt dem vierten Kapitel den Namen: Modelle aus der Cognitive Science werden als Integrationsversuch der beiden ersten Klassen verstanden und aus dieser Perspektive heraus untersucht.

Diplomarbeit "Zur Modellbildung in der Gedächtnisforschung" bei Dr. A.Metraux, Prof. HJ Ahrens und Prof. M.Zimmermann

- ↑ vgl. Kap.1: 'Struktur & Organisation'

- ↑ aus: Müller,O.: Grundlagen der Biochemie Bd.III - Regulation und Dynamik (1982)

- ↑ Maturana,H.R.: Erkennen: Die Organisation und Verkörperung von Wirklichkeit. (1982) S.138

- ↑ MILLER,J.G.: Living Systems. (1978) insbes. Kap.III u. IV

- ↑ vgl. Kap.1: 'Leib & Seele'

- ↑ vgl. Kap.1: 'Wahrnehmung & Gedächtnis'

- ↑ SUTHERLAND,N.S.: Neuroscience versus cognitive science in: TRENDS IN NEUROSCIENCE Vol.2, August 1979, S.1-2

- ↑ ROSE,S.P.R.: Can the neurosciences explain the mind? in: TRENDS IN NEUROSCIENCE Vol.3, Mai 1980, S.1-4

- ↑ vgl. Kap.1: 'Modell & Theorie'

- ↑ Fodor,J.A,: Methodological solipsism considered as a research strategy in cognitive psychology. in: The Behavioral and Brain Sciences, März 1980, Vol.3, No.1, S.63-109

- ↑ vgl. Kap.1: 'Modell & Theorie'