Wolf-Dieter Batz am 28.6.1984:Pakete

|

Wolf-Dieter Batz: „Zur Modellbildung in der Gedächtnisforschung“ |

- Pakete

Hinzufügen weiterer Prämissen verschafft dem Ansatz von RAAIJMAKERS und SHIFFRIN einen Referenzbereich, der ad hoc nicht überschaubar ist. Dabei ist nicht verlangt, daß sich andere Autoren explizit auf diesen Ansatz beziehen.

Roger C. SCHANK z.B. bedient sich bei der Formulierung seiner Theorie sogenannter 'Memory Organization Packets'[1] (MOPs) als Datengrundlage (=> Gedächtnis) sprachverstehender Software. Unter Berücksichtigung dynamischer Aspekte lassen sich diese sehr leicht aus den Images von R & S ableiten.

Da eine Zusammenarbeit der drei Forscher in diesem speziellen Fall nicht dokumentiert ist, will ich die MOPs auf der Grundlage von SCHANKs Theorie der Informationsverarbeitung beschreiben. Diese hat innerhalb der vergangenen zehn Jahre eine derartige Komplexität erreicht, daß ihre Darstellung den hier gegebenen Rahmen mit Leichtigkeit sprengen würde. Daher folgt jetzt nur ein kurzer Abriß der relevanten Bereiche dieses Ansatzes. Mit etwas Phantasie wird dann die Beziehung zu SAM schnell evident werden.

Zumindest Teilen von SCHANKs wissenschaftlicher Arbeit liegen Überlegungen zum Unterschied zwischen Neuronen- und Halbleiternetzen zugrunde. Im Abweichung von den meisten Vergleichen dieser Art, interessiert sich SCHANK vor allem dafür, was beide Gebilde n i c h t können.[2] Im Verlauf dieser Reflexionen gerät eine Schwäche des menschlichen Gedächtnisses zum Ausgangspunkt der weiteren theoretischen Vorgehensweise:

Die Speicherung ist, verglichen mit der eines Computers, in hohem Maß unzuverlässig und ungenau. Damit nicht genug: Diese Ungenauigkeit hat noch System! - Je ähnlicher zwei Entitäten sich sind desto höher ist die Chance, daß ihre Abbildungen im Gedächtnis gemixt werden. Das macht plausibel, weshalb wir gelegentlich Probleme haben, die richtigen Inhalte zu reproduzieren.[3] Ohne sich auf weitere Empirie zu beziehen, unterstellt SCHANK die Existenz vierer Gedächtnis-Typen, deren Natur er wie folgt skizziert:

- Event Memory (EM)

Hier liegen Ereignisse in außerordentlich präziser Form vor, d.h. alle Details sind noch auffindbar. Die Erinnerung ist in ihrer Komplexität nicht von der Situation selbst zu unterscheiden. Die Haltezeit ist allerdings relativ kurz.

- Generalized Event Memory (GEM)

Ein 'verallgemeinertes Ereignis' ist eine Menge von Ereignissen, die durch Gemeinsamkeiten gebildet wird. Es stellt eine Abstraktion von den ursprünglichen Ereignissen dar. Wird ein Ereignis wahrgenommen, das die Attribute eines verallgemeinerten Ereignisses aufweist, so wird dieses abgerufen und mit dem Ereignis verknüpft. Der Zeiger[4] bleibt dann beim verallgemeinerten Ereignis und den Besonderheiten des aktuellen Ereignisses stehen. Der Rest des Ereignisses verblasst.

- Situational Memory (SM)

Im SM liegt eine weiter abstrahierte Form von Information vor. Hier befindet sich allgemeine Information über Klassen von verallgemeinerten Ereignissen: Zahnarztbesuche und Besuche eines Internisten könnten im SM als 'Besuche in Arztpraxen' gespeichert sein.

- Intentional Memory (IM)

Wie das Etikett schon vorwegnimmt, ist hier die Essenz der ganzen vorherigen Abstraktionsstufen gespeichert: Ziele und Pläne in logisch oder zeitlich richtiger Anordnung. Diese Information ermöglicht es Personen, Absichten in systematischer Weise zu verfolgen.

Der Prozess stufenweiser Abstraktion bei der Aufnahme von Information stellt eine Neuauflage des Ansatzes von CRAIK und LOCKHART# dar. Während diese noch von einem kontinuierlichen[5] Ablauf sprechen, schlägt SCHANK eine Vierteilung dieses Prozesses vor. Warum genau vier Speicher vorhanden sein sollen, bleibt ungeklärt. Rein pragmatische Überlegungen kommen am ehesten als Gründe hierfür in Frage:

Kann die postulierte Speicherstruktur in effizienter Weise als Software gefasst werden, dann wird sie, ungeachtet der Empirie, als legitim angenommen.

Zum Verständnis der MOPs ist von den beschriebenen Speichern vor allem der Dritte von Bedeutung. MOPs sind mit dem Inhalt des SP praktisch identisch: Sie stellen strukturierte und 'gepackte' Information über Klassen von verallgemeinerten Ereignissen, i.e. Situationen dar. In SCHANKs Theorie erfüllen MOPs zwei wichtige Funktionen:

- sie dienen der Verarbeitung neuer Information;

- und organisieren episodische Gedächtnisinhalte.

Was passiert nun im Einzelnen, wenn neue Informationen ankommen - was tun die MOPs?

Die Hauptarbeit wird von zwei Arten von Zeigern erledigt: Prozesszeiger (PZ) und Gedächtniszeiger (GZ). Als erstes bringt der PZ eine Verbindung der Information im EM und eines geeigneten MOP aus dem SM zustande, d.h. er sucht nach passenden hochabstrahierten Informationen. Damit ist seine Arbeit erledigt - er kann gehen.

Bereits während dieses ersten Schritts tritt der GZ in Aktion: Er bearbeitet MOP und Inhalt des EM indem er die vom PZ gefundene Verbindung noch einige Zeit aufrechterhält. Die Informationsausbeute ist dabei nicht eine Funktion der Haltedauer, sondern der Anzahl zum Zuge kommender MOPs. Je mehr der PZ findet, umso mehr GZ werden generiert um die relevante Information zu extrahieren. Was von diesem Ereignis letzendlich im EM bestehen bleibt, entspricht der Konjunktion aller beteiligten MOPs.

Darüberhinaus führt eine längerdauernde Verbindung von MOPs mit dem EM zu deren Modifikation, und bei besonders günstigen Gelegenheiten zur Entstehung neuer MÖPse.

Die wichtige Frage am Schluß lautet gewohnheitsgemäß "Wie denkt sich der Autor das Zustandekommen der von ihm vorgeschlagenen Organisation?"

Die Anwort darauf muß durch Betrachtung des eben geschilderten Ablaufs zu finden sein. Zwei Teilfragen sind dabei zu unterscheiden: Wie werden MOPs erzeugt? (a), und wie sieht ihre Dynamik aus? (b).

zu a: Die Frage, wie MOPs erzeugt werden muß als Frage nach der Erzeugung von SM-Inhalten gestellt werden, da diese als primitive MOPs zu verstehen sind. Dies ist aber bereits geklärt.

zu b: Die Dynamik der MOPs erwächst aus ihrer Funktion: Durch häufige gemeinsame Aktivierung von MOPs wird das SM intern derart umorganisiert, daß eine Verbindung zwischen diesen entsteht. Diese Verbindung ist reversibel, was sich in einem ständigen Auf- und Abbau von MOPs verschiedener Komplexität auswirkt.

| permanentes | gleiche MOPs | Organisation | 1) Levels of | | (Langzeit-) | bei Analyse | auf hohem Ab- | Processing | | Gedächtnis | ====> | straktionsni- | 2) SAM | | >>Engramme<< | Verwechslungs-| veau durch si- | 3) Immuno- | | | raten steigen | multanen Abruf | logie |

Entsprechend SCHANKs Sichtweise vom Zustandekommen der Cognitive Science aus Linguistik, A.I. und Psychologie, benutzt auch sein eigener Ansatz eine Reihe von Ergebnissen die bereits getrennt voneinander vorgelegen haben.

Die Beziehung zum Ansatz der Levels of Processing liegt meiner Ansicht nach auf der Hand. Wie weiter oben schon dargestellt, ist SCHANK lediglich aus pragmatischen Überlegungen heraus veranlaßt gewesen, das Kontinuum der Abstraktion in vier Schritte aufzuteilen.

Weniger offensichtlich, wenngleich nicht weniger plausibel, wie gleich zu sehen sein wird, ist die Beziehung zum SAM von RAAIJMAKERS und SHIFFRIN:

Es mag nicht notwendig erscheinen, über den Mechanismus des Abstrahierens und dessen Implikationen für die Mikro-Organisation von Informationsrepräsentationen nachzudenken, denn: Einerseits sind Abstraktionen Realität, und andererseits ist eine funktionierende Software auch ohne Annahmen darüber formulierbar. Gleichwohl bietet die bei SAM vorgeschlagene Organisation durch Features und Images eine bestechende Grundlage für eine Modellierung der beim Abstrahieren beteiligten Mikroprozesse:

Die Frequenz des gemeinsamen Auftretens bestimmter Features führt zu deren Konstitution als Image. SCHANKs Hierarchie schrittweise abstrahierender Speicher kann in diesem Kontext als Produkt echter Teilmengenbildung von Features über den im SAM zugrundegelegten Mechanismus gesehen werden. Es ist fast lächerlich einfach:

Die abstraktesten Images konstituieren sich aus den am häufigsten auftretenden Features!

Nimmt man noch die Ähnlichkeitsmaße als eine Quelle von SAM hinzu, resultiert daraus eine prägnante Analogie zu einer bekannten psychologisch-statistischen Methode, namentlich der schiefwinkligen Faktorenanalyse höherer Ordnung.

Mein Vorschlag, als weitere Quelle die Immunologie zu betrachten, mag seiner Exotik wegen als vage Spekulation erscheinen. Als Grundlage dient mir die folgende Übereinstimmung:

Eine Voraussetzung zum 'sinnvollen' Umgang mit eingedrungenen Krankheitskeimen ist, diese zu markieren. Das Immunsystem eines tierischen Organismus bedient sich dazu sogenannter Immunglobuline die sich mit der Keimoberfläche verbinden, und diesen derart erkannt seiner weiteren Verarbeitung zugänglich machen.

Verarbeitung im Immunsystem heißt i.d.R. Vernichtung, während im Gedächtnis Erhaltung und Integration damit gemeint ist. Im Ansatz von SCHANK dienen die MOPs sowohl der Markierung als auch der Verarbeitung 'eindringender' Information.

Eine dermaßen explizite Formulierung eines hypothetischen Mechanismus ist mit Sicherheit ein Ergebnis des Bemühens, Prozesse u n d Organisation des LZG in einer Theorie zu integrieren. Das Ziel, den Mechanismus mittels Software auf Funktionstüchtigkeit zu prüfen, bringt darüberhinaus eine klare und logisch konsistente Darstellung mit sich.

Trotz dieser Vorzüge gegenüber anderen Ansätzen behält auch hier der Einwand von ROSE seine Berechtigung:

Das Auftreten von Verwechslungen als ein Indikator (kausale Transformation!) kann einer Reihe von weiteren, nicht minder explizit gemachten, Mechanismen ebenso als empirische Grundlage dienen. Daß ausgerechnet SCHANKs MÖPse für Prozesse und Organisation im LZG verantwortlich sein sollen will allein damit noch nicht recht überzeugen.

Diplomarbeit "Zur Modellbildung in der Gedächtnisforschung" bei Dr. A.Metraux, Prof. HJ Ahrens und Prof. M.Zimmermann

- ↑ Schank,R.C. (1980): Language and memory.

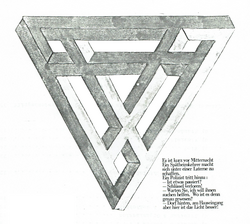

- ↑ Die Idee, Verhaltensbesonderheiten zum Ausgangspunkt wissenschaftlicher Arbeit zu machen, ist nicht ganz so neu: Die Schule der Gestaltpsychologen untersuchte ab 1912/13 mit besonderem Interesse verschiedene 'Wahrnehmungsphänomene', die bis dahin von der 'Scientific Community' als Täuschungen oder Fehler bezeichnet und ignoriert wurden. Der Term 'Fehlervarianz' aus der modernen Inferenzstatistik entstammt demselben Grundgedanken: "Die Mehrheit hat recht." Kurt LEWIN nannte dies 1931 eine 'aristotelische' oder 'vor-galileische' Denkweise, die im Interesse eines sinnvollen Wissenschaftsbetriebs überwunden werden müsse.

- ↑ vgl. Schank,R.C. (1980): Failure-Driven Memory.

- ↑ Dieser Term entstammt dem Bereich der Software: Beim sequentiellen Abarbeiten einer Folge von Befehlen kann sich immer nur eine Teilmenge (i.d.R. eine) dieser Anweisungen in der CPU befinden. Diese Situation wird umschrieben mit "der Zeiger steht bei xxx", anstatt "xxx befindet sich in der CPU". Es handelt sich also lediglich um eine Frage der Anschaulichkeit.

- ↑ vgl. 'Levels of Processing' in diesem Kapitel