Wolf-Dieter Batz am 28.6.1984:Multistore

|

Wolf-Dieter Batz: „Zur Modellbildung in der Gedächtnisforschung“ |

- Multistore

Etwa genau so alt wie die ersten Digitalrechenanlagen ist die Vorstellung, der Mensch, insbesondere das menschliche Gehirn, sei eine informationsverarbeitende Maschine. Ein solche Computer-Metapher[1] erfordert u.a. die Annahme von Informationsspeichern verschiedener Beschaffenheit innerhalb dieser Maschine.

Wird der Referenzbereich der Metapher auf Prozesse zwischen der Aufnahme und der endgültigen Speicherung von Information eingeschränkt, folgt als Minimalannahme eine einfache Hintereinanderreihung diverser Speicher, von denen mindestens einer die Information für lange Zeit oder für immer halten können muß.

R.C. ATKINSON und R.M. SHIFFRIN haben 1968 ein solches Konzept als "theoretical framework in which to view human memory" vorgeschlagen.[2]

Unter Bezugnahme auf eine umfangreiche Empirie benutzten sie vorab ein zweidimensionales Kategoriensystem zur Unterscheidung dreier Speichereinheiten:

+--------------------------------------------------->| | / | msec >>>> Dauer der Speicherung >>>> Jahre | |---+----------------------------------------------->| | K | : (2) : | | a | keine emp. : Kurzzeit : keine emp. | | p | Hinweise ! : Speicher : Hinweise ! | | a | : : | | z | - - - - - - - -:- - - - - - - -:- - - - - - - -| | i | (1) : : (3) | | t | sensorisches : keine emp. : Langzeit | | ä | Register : Hinweise ! : Speicher | | t | : : | V V : : V ---------------------------------------------------->*

Die beiden Charakteristika Kapazität und Haltezeit als Unterscheidungskriterien zu verwenden, wird bereits durch einfache Introspektion plausibel. Empirische Befunde aus einer Vielzahl von Untersuchungen bilden die Basis für eine weitergehende Charakterisierung der drei Speicher sowie des Informationsflusses zwischen ihnen.

Der Ansatz von ATKINSON & SHIFFRIN stellt somit in erster Linie einen Versuch zur Integration bereits vorhandener Ergebnisse dar.

Ich will jetzt die Eigenschaften der einzelnen Speicher etwas herausstellen. Die Reihenfolge entspricht dabei der von A & S angenommenen Richtung des Informationsflusses:

sensorisches Register (SReg)

Hinweise auf ein SReg stammten 1968 vorwiegend aus Untersuchungen mit visuellen Reizen.

Den Probanden werden z.B. mittels Tachistoskop 3x4-Matrizen von Buchstaben und Ziffern für eine sehr kurze Zeit (msec) dargeboten. Danach wird durch ein Zeichen die Reihe bestimmt, die der Proband reproduzieren soll. Wird dieses Zeichen unmittelbar nach der Reizdarbietung gegeben, dann ist die Reproduktion außerordentlich präzis. Mit länger werdendem Zeitintervall zwischen Darbietung und Test sinkt die Reproduktionsgenauigkeit sehr schnell ab.

Versuche dieser Art stützen die Annahme, daß ein visueller Reiz eine photographische Spur hinterläßt, die innerhalb weniger hundert Millisekunden verschwindet. Wie dieses Verschwinden genau abläuft, konnten A & S noch nicht genau beschreiben. Sie nahmen an, daß Information im sensorischen Register einfach durch weiteren Informationszufluß gleicher Modalität überschrieben werde.

Daraus läßt sich allerdings auch die Annahme ableiten, die Hinweise auf ein SReg seien nur Artefakte extrem kurzer Darbietungszeiten. Da das SReg nur durch kurze Darbietungszeiten untersucht werden kann, weil sonst Artefakte durch Augenbewegungen, bzw. Such- und Prüfprozesse entstünden, kann dieser Einwand je nach Belieben des Forschers ernstgenommen oder ignoriert werden. A & S bevorzugten das Letztere.

Ob SReg auch für andere Modalitäten existieren, wird von A & S aufgrund fehlender empirischer Befunde nicht diskutiert. Sie fragen aber, ob eine Isomorphie der einzelnen Modalitäten in dieser Hinsicht bei Berücksichtigung der unterschiedlichen Struktur der einzelnen sensorischen Systeme überhaupt zu erwarten sei.

Offen bleibt auch die Frage nach dem Übergang der Information in den folgenden Speicher, das 'short-term-memory', bis auf eine Anmerkung:

"It is interesting, that the stimulation seems to be transferred from the visual image to the a-v-l short-term store, rather than to the visual short-term store."[3]

Kurzzeit-Speicher (KZS)[4] Ebenso wie das SReg empirisch auf den visuellen Kanal reduziert bleibt, existiert der KZS bei A & S empirisch hauptsächlich als 'a-v-l short-term memory'. Diese Bezeichnung steht als Kürzel für Auditiv-Verbal-Linguistisches Kurzzeitgedächtnis. Da es sich hier nicht um eine Modalität der Sinnesorgane handelt, ist anzunehmen, daß sich zwischen dem sensorischen Register und dem KZS irgendwelche Prozesse einer ersten Informationsverarbeitung abspielen.

Die Trennung von KZS und LZS begründen A & S mit Befunden aus der Neuro-Pathologie, die ich bereits im vorigen Kapitel dargestellt habe:

Nach Verlust oder Verletzung bestimmter Strukturen des Diencephalons bzw. des Temporallappens ist es den Patienten unmöglich, Informationen zu behalten, von denen sie ihre Aufmerksamkeit (Rehearsal, s.u.) abgewendet haben.#[5] Hinweise auf einen Speicher zwischen SReg und LZS stammen auch aus anderen Untersuchungen:

Den Probanden wurde auditiv ein Konsonanten-Trigramm gefolgt von einer Zahl dargeboten. Von dieser Zahl ab sollten die Pbn in Dreierschritten rückwärts zählen, bis sie ein Zeichen erhielten, das Trigramm zu reproduzieren. Die Warscheinlichkeit einer richtigen Antwort war nach drei Sekunden noch fast perfekt und erreichte nach 15-18 Sekunden eine Asymptote bei 0,08.

Ein wichtiges Charakteristikum des KZSs ist die Rehearsal-Fähigkeit. Nach dem oben referierten Ergebnis beträgt seine Haltedauer etwa 3 Sekunden. Mit einer Art 'Kurzschluß' kann dieses Intervall jedoch stark gestreckt werden: Die Information wird intern ständig wiederholt. Dieses Rehearsal kann nur stattfinden, wenn keine andere Information in den KZS hineindrängt. In diesem Fall wird das Rehearsal unterbrochen, die Information im KZS verblasst.

Ein Effekt des Rehearsals ist das Ansteigen der Asymptote (s.o.). Dieses Faktum veranlaßte A & S u.a. zu der Annahme, der Übergang vom Kurz- in den LZS sei eine Eigenschaft des ZNS, die durch Rehearsal deshalb unterstützt werde, weil die Information so länger im KZS verweile, von wo aus sie in den LZS diffundiere.

Wie dieser Diffusionsprozess aussieht, d.h. welchen Verlauf der Aquisitionsgradient aufweist, wird von A & S nicht beschrieben.

Langzeit-Speicher (LZS)

Einzig der LZS kann nach A & S guten Gewissens als multimodaler Speicher aufgefasst werden. Diese Ansicht nährt sich aus der guten Wiedererkennungsmöglichkeit von Reizen jeglicher Modalität.

Allerdings legt auch hier das experimentelle Vorgehen eine Beschränkung auf den a-v-l-Bereich nahe. Hier wiederum ist die Frage nach der Natur der Spur von besonderem Interesse.

Die einfachste Annahme besteht in einer einfachen Dichotomie der Aufnahme in den LZS: Alles oder Nichts. Nach dieser Arbeitshypothese muß der Proband ein Item entweder gleich im ersten Versuch, oder überhaupt nicht richtig wiedergeben. Mehrere experimentelle Befunde sprechen gegen diese Hypothese:

Läßt man Probanden nach einem fehlgeschlagenen Recallversuch noch einen Versuch machen, dann resultiert ein überzufälliger Anstieg der richtigen Antworten.

Häufig können Pbn mit großer Sicherheit angeben, ob sie etwas bestimmtes wissen, ohne es jedoch reproduzieren zu können. Dies ist bekannt als 'tip-of-the-tongue-Phänomen'. Gibt man diesen Probanden einen Cue, dann wird fast immer die richtige Antwort reproduziert.

Diese Ergebnisse sind mit einem 'Alles-oder-Nichts-Engramm' nicht mehr in Einklang zu bringen.

Abschließend will ich die oben schon angesprochenen Diffusionsprozesse noch etwas genauer beschreiben. A & S attribuieren, alles was nicht automatisch vor sich geht, auf sogenannte Steuerungsprozesse, womit eine bewußte[6] Bearbeitung von Information bezeichnet wird.

Ein einfacher Steuerungsprozess ist beispielsweise das Rehearsal, das einfache Wiederholen von Information im KZS, um deren Übergang in den LZS zu verbessern. Ein anderer kann beim Lernen sinnloser Silben angewendet werden:

Ein 'natural language mediator' (NLM) ist irgendeine bedeutungshaltige Buchstabenkette, die mit einem Paar von sinnlosen Silben zusammen gelernt wird. Wird nach 24 Stunden ein Recall-Test durchgeführt, dann können ca. 70 Prozent der Silbenpaare reproduziert werden, falls auch der NLM erinnert werden kann. Ohne NLM ist der Anteil erinnerter Silbenpaare nahe Null.

Zur Frage, wie denn nun die Speicherung durch derartige Steuerungsprozesse verbessert würde, bieten A & S kaum mehr als vage Spekulationen; ihrer Ansicht nach liegt dies, wie so oft, an fehlender empirischer Evidenz:

"The answer depends to a degree upon the fine structure of long-term store, and therefore cannot be stated precisely. Nevertheless, a number of possibilities should be mentioned."[7] Die Feinstruktur des LZS ist A & S zufolge also eine notwendige Bedingung für das Verständnis der Wirkungsweise von Steuerprozessen(=Encodiertechniken). Leider konnten sie zu ihrer Zeit noch keine Aussagen darüber machen, weshalb ich nur auf eine Schilderung äußerst rudimentärer Ansätze zurückgreifen kann:

Die Frage, wie Paare im P-A-L gespeichert werden, führt zur Frage, wie die Person weiß welche Assoziation die richtige sei.

Denkbar ist z.B. eine Orientierung an der zeitlichen Relation von Assoziationen: Die Person sucht einfach die Assoziation aus, die als letzte gebildet wurde. Alternativ dazu wäre auch eine zusätzliche Assoziation des Paares mit Merkmalen der Aufgabe denkbar.

Eine andere Idee geht von einer Einschränkung falscher Assoziationen aus. Dies kann sich als Aktivierung geeigneter Gedächtnisbereiche oder sonstiger, den Suchprozess steuernder, Prozesse vorgestellt werden.

| permanentes | Position der | Rehearsal z.B. | Digital- | | (Langzeit-) | Information | leitet Inform. | Technik | | Gedächtnis | <====> | vom sens. Reg. | (Schiebe- | | >>Engramme<< | sensibel für | über den STS | register) | | | spez. Störung | bis in den LTS | |

Der Ansatz, das 'Framework' von ATKINSON & SHIFFRIN weist eine Reihe von Schwachstellen auf, die, wie es in Kapitel 3 bereits der Fall war, aus einem gar nicht oder schlecht explizierten hypothetischen Mechanismus resultieren: Immer wieder entsteht der Eindruck, die Person sei eine Art immaterieller Supervisor der in einem Bio-Computer sitze, um dort den Informationsfluß zu steuern, weil sonst nichts abliefe.

Eine solche Position ist keinesfalls monistisch. Es ist deshalb zuallererst erforderlich, die Natur der steuernden Instanz zu klären, um wenigstens zu einem expliziten Dualismus zu gelangen!

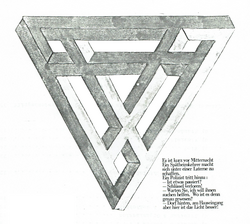

Ob diese Steuerungsinstanz mit der vorgeschlagenen Organisation der Gedächtnisprozesse zurechtkäme, ist allerdings fraglich. Um den digitalen Schieberegistern als Quelle gerechtzuwerden, fehlt der Speicheraufteilung bei A & S noch gewisses Maß an Plausibilität. Dies ist nicht alleine mit Hinweisen auf und Interpretationen von empirischen Befunden zu erreichen.

So wie die Autoren ihr Speichermodell einführen, genügt als Quelle ein Ausschnitt aus dem globalen Wasserkreislauf: Der sensorische Input entspricht der Vielzahl tatsächlich vorhandener Quellen. Von dort 'fließt' die Information über mehrere 'Speicher' wieder ab - sie verschwindet im 'Meer des Rauschens'. Je länger dieser Fluß aufgehalten werden kann, umso mehr 'verdunstet' ins Langzeitgedächtnis.

Diese Quelle muß nicht unbedingt zweite Wahl bedeuten: Auf der Basis globaler Abläufe ist ohne weiteres ein Paramorphismus denkbar, der bei seiner konsequenten Fortführung die Formulierung existentieller Hypothesen ermöglichen würde.

Wenn die modale Transformation von Störungssensibilität in momentane Speicherform tatsächlich die einzige Transformation sein sollte, d.h. wenn keine kausale Transformation mehr auffindbar wäre, dann kann dieses 'Framework' im Kontext meiner Arbeit[8] nicht als Modell bezeichnet werden. Es handelt sich dann eben nur um (die) eine Computer-Metapher.

Insbesondere ist die Brauchbarkeit für die Erforschung des Langzeitgedächtnisses in diesem Fall sehr zweifelhaft. Der relativ simplen Speicherstruktur eines Digitalrechners könnte eher das menschliche Gedächtnis als Vorbild für die weitere Entwicklung dienen.[9] Trotzdem bietet das Framework die Möglichkeit existentieller Hypothesen:

Nimmt man die sequentielle Speicherstruktur als Prämisse, dann kann z.B. nach SRegn anderer Modalitäten gefragt werden. Gleiches gilt für die anderen Speicher:

- Gibt es visuelle, olfaktorische, somato-sensorische usw. KZS?

- Gibt es LZS mit ähnlicher Organisation?

- Gibt es Speicher-Modalitäten, unabhängig von den Sinnes-Modalitäten?

Wie Ansätze in der Nachfolge von ATKINSON & SHIFFRIN mit diesen Fragen umgegangen sind, ist Gegenstand der folgenden drei Abschnitte.

Diplomarbeit "Zur Modellbildung in der Gedächtnisforschung" bei Dr. A.Metraux, Prof. HJ Ahrens und Prof. M.Zimmermann

- ↑ vgl. Kap.1: 'Wahrnehmung & Gedächtnis'

- ↑ Atkinson,R.C. & Shiffrin,R.M. (1968): Human memory: A proposed system and its control processes.

- ↑ a.a.O.: S.95

- ↑ Die Bezeichnungen 'Speicher' und 'Gedächtnis' bzw. 'store' und 'memory' werden i.A. synonym verwendet. Verschiedentlich wird aber auch jedem der beiden Termini eine eigene Bedeutung zuerkannt. Craik & Lockhart (1972) verwenden Speicher als Bezeichnung des Substrats und Gedächtnis als Etikett innerhalb experimenteller Situationen.

- ↑ vgl. Kap.3: 'Wo?'

- ↑ Obwohl Definitionen von Termini wie 'bewußt', 'Bewußtsein' usw. es bislang kaum zu allgemeiner Anerkennung gebracht haben, ist deren Verwendung in der Psychologie nach wie vor zu verzeichnen. Eine Darstellung von psychologischen Theorien kann deshalb nicht ohne diese Begriffe auskommen, obwohl sie meiner Ansicht nach nicht unbedingt zur Klarheit der Aussagen beitragen. Gleiches gilt auch für die anglo-amerikanischen Pendants 'consciousness', 'awareness' und 'attention'. vgl. hierzu auch: Judd,C.H. (1910): Evolution and Consciousness. Wetherick,N.E. (1977): Consciousness in Experimental Psychology.

- ↑ Atkinson,R.C. & Shiffrin,R.M. (1968) S.118

- ↑ vgl. Kap.1: 'Modell & Theorie'

- ↑ Tatsächlich ist es ja der Fall, daß menschliche Informationsverarbeitung (nicht nur) der Digitaltechnologie immer Pate gestanden hat. Das hat zur Folge, daß Versuche mit Computer-Metaphern sich prinzipiell so lange um die eigene tautologische Achse drehen, bis der ganze Erklärungsgehalt verschleudert ist. Potenzierung von Zahlen, kleiner als Eins, führt eben zu immer noch kleineren Zahlen - und das exponentiell!