Wolf-Dieter Batz am 28.6.1984:Malteserkreuz: Unterschied zwischen den Versionen

Die Seite wurde neu angelegt: „{{Wolf-Dieter Batz am 28.6.1984}} <font size="3" face="Gothic"> {{Wolf-Dieter Batz am 28.6.1984 TOC 4}} </font> {{Wolf-Dieter Batz am 28.6.1984 Footer}}“ |

KKeine Bearbeitungszusammenfassung |

||

| Zeile 3: | Zeile 3: | ||

{{Wolf-Dieter Batz am 28.6.1984 TOC 4}} | {{Wolf-Dieter Batz am 28.6.1984 TOC 4}} | ||

;Malteserkreuz | |||

Um den Fortschritt zu demonstrieren, der seit dem Framework von CRAIK & LOCKHART auf dem Feld der Prozessmodelle stattgefunden hat, will ich abschließend ein neues Modell von Donald E. BROADBENT<ref>Broadbent,D.E. (1984): The maltese cross: A new simplistic model for memory.</ref> referieren. Dieser Ansatz stellt in gewisser Weise eine Kombination der beiden zuvor referierten Ansätze dar, wobei die Forderung eines Minimalsystems fallengelassen wurde. Plausibel wird diese Aussage wie auch das Etikett 'Malteser Kreuz' (MK), aus der schematischen Darstellung die BROADBENT mitliefert: | |||

Das MK integriert die Idee mehrerer Speicher aus (b¦) sowie die der CPU aus (b²) derart, daß diese beiden Ansätze als Spezialfälle erhalten bleiben. | |||

Wo die Vorläufer im MK zu finden sind, wird nach einer Beschreibung der einzelnen Komponenten keine Frage mehr sein: | |||

;Der sensorische Speicher | |||

Dieses Gebilde kann eindeutig als Bestandteil des Mehrspeicheransatzes identifiziert werden. BROADBENT zufolge liegt die Information hier visuell oder auditiv vor. Über das ursprünglich zur Identifikation wichtige Merkmal hoher Präzision der Darstellung sagt er leider nichts aus. Geblieben ist dagegen die Eigenschaft, daß dort enthaltene Information durch neue Information derselben Modalität überschrieben wird. | |||

Neu hinzugekommen ist die Möglichkeit, Information aus dem Organismus in den sensorischen Speicher zu laden. Dies stellt eine Erweiterung des Mehrspeicheransatzes dar, mit der z.B. die Trennung von visuellem SReg und einem ausgesprochen präzisen visuellen Langzeitspeicher überflüssig wird: Genaue Repräsentation ist kein Effekt der 'Frische' von Information, sondern eine Eigenschaft des sensorischen Speichers. Der sensorische Speicher ist demnach ein Speicher mit zwei Eingängen und einem Ausgang, während das SReg lediglich als Durchgangsstation auf einer Einbahnstraße gedacht war. | |||

;Der Motorik-Ausgabespeicher (MAs) | |||

Diese Einrichtung ist das neue am MK. BROADBENT nimmt an, daß die Motorik eines Organismus einen eigenen Speicher besitzt, dem Information übergeben wird, die durch Mimik, Gestik sowie Artikulation nach außen abgegeben werden soll. Der MAs ist darum als Pendant zum sensorischen Speicher auf der Ausgabeseite zu sehen. | |||

Analog zu diesem kann der MAs seine Information nicht nur an die Motorik, sondern auch wieder zurück an den Organismus übergeben: Er ist also ein Speicher mit zwei Ausgängen und einem Eingang. | |||

Ebenfalls analog zum sensorischen Speicher wird Information im MAs durch neu hinzukommende Information ähnlicher Modalität überschrieben. Modalität bezeichnet hier das spezielle motorische System dem die Information übergeben werden könnte. Auch dies ist ein Analogon zu den Sinnesmodalitäten. | |||

Als experimentelle Hinweise auf einen solchen Speicher kommen nach BROADBENT etwa die Versuche zur 'articulatory suppression' in Frage: | |||

Sollen visuell dargebotene Items verbal reproduziert werden, dann treten Verwechslungen zwischen ähnlich lautenden Items wie z.B. 'D' und 'B' auf. Werden die Pbn während der Lernphase aufgefordert, irrelevante Laute o.ä. zu artikulieren, geht die Anzahl derartiger Verwechslungen zurück. | |||

Vorausgesetzt, verbal zu reproduzierende Information sei entsprechend ihrer Artikulation gespeichert, werden dadurch bedingte Interferenzen durch Verbalisieren irrelevanter Laute verhindert, weil dies den nötigen Speicher belegt. | |||

Eine weitere Folge dieser Speicherbelegung sollte allerdings ein Absinken der Reproduktionsleistung sein, das mit dem Rückgang der Verwechslungen korreliert ist; darüber ist leider nichts ausgesagt. | |||

;Das Abstrakte Arbeitsgedächtnis (AAg) | |||

Dieses Gedächtnis ist eine Kombination aus dem KZS von ATKINSON & SHIFFRIN und der CPU von CRAIK & LOCKHART. Die Bezeichnung 'Working Memory' geht auf eine Arbeit von BADDELEY & HITCH#<ref>Baddeley,A.D. & Hitch,G. (1974): Working memory.</ref> zurück. Von BROADBENT schließlich stammt das Attribut 'abstrakt'. Der Grund für diese semantische Operation liegt in der Empirie: | |||

Items, die kurz behalten werden sollen, sind u.U. weder durch Artikulation sinnloser Laute noch durch Überschreiben des sensorischen Speichers zu eliminieren; sie werden einfach behalten. Da dies weder sensorisch (1) noch motorisch (2) der Fall sein kann, muß ein weiterer, ein abstrakter, Speicher angenommen werden. | |||

Da ein gewisser Betrag an Restvarianz noch nicht ausreicht, um eine neue funktionelle Einheit zu etablieren, muß wenigstens noch geklärt werden, wie Information in diesem Speicher überschrieben werden kann. Hier liegt eigentlich auch der Grund für das Etikett 'Arbeitsgedächtnis': | |||

Die Information im abstrakten Arbeitsgedächtnis bleibt unberührt, solange keine Verarbeitung anderer Information erforderlich ist. Soll allerdings zwischen Lernen und Test irgendeine Aufgabe bearbeitet werden, dann ist hinterher auch dieser Speicher leer. | |||

Hierin liegt die Beziehung zur CPU aus (b²), während im Falle keiner intervenierenden Aufgabe eher der KZS aus (b¦) sichtbar wird. | |||

;Assoziatives Langzeitgedächtnis (aLZG) | |||

Das Langzeitgedächtnis in BROADBENTs MK ist wieder ein alter Bekannter. Im Unterschied zu dem der beiden oben referierten Ansätze ist es aber hinsichtlich seiner Eigenschaften wesentlich genauer als diese definiert. | |||

Zwei Kriterien unterscheiden das aLZG von den übrigen drei Speichern: Kapazität (!) und Organisation. | |||

Während (1) bis (3) von sehr begrenztem Fassungsvermögen sind, hat das aLZG keine spürbaren Grenzen. Nach BROADBENTs Auffassung landet dort alles, was den anderen Speichern entwischt. Dies sei eine Folge seiner besonderen Organisation. | |||

Die Besonderheit dieser Organisation besteht in einer Art Zähleinrichtung für das gemeinsame Auftreten einzelner Ereignisse. Dadurch entstehen im Laufe der Lebensgeschichte eines Organismus ein große Zahl sogenannter Ereignis-Cluster von unterschiedlicher interner Organisation. Gemeinsam ist all diesen Clustern lediglich die symmetrisch-assoziative Verbindung von Ereignissen als ihre Grundlage. Möglich ist so beispielsweise, daß ein Ereignis Element mehrerer Cluster ist, wodurch zwischen diesen eine bivalente Verbindung hergstellt wird. | |||

Die Idee der Cluster ist auch verträglich mit der Vorstellung des abstrakten Arbeitsgedächtnisses: Sollte es dessen Kapazität erlauben, einzelne Cluster zu kreieren bzw. zu modifizieren, dann wäre ein Mechanismus denkbar, der das aLZG permanent auf den neuesten Stand bringt. | |||

;Das Verarbeitungssystem (VS) | |||

Der eben angesprochene Mechanismus ist eine Funktion des VS. Nachdem BROADBENT aus seinen vier Speichern jegliche Eigendynamik eliminiert hat, besteht ein drängendes Problem jetzt in der Formulierung von Mechanismen, die diese wieder ins Spiel bringen. | |||

BROADBENT benutzt dazu die Metapher eines Büroangestellten mit je einem Korb für Eingang bzw. Ausgang von verschiedenen Sachgebieten, sowie einer Arbeitsfläche von begrenztem Ausmaß. Hinter ihm befindet sich ein Aktenschrank, dessen Zweck ich sicher nicht weiter auszuführen brauche. | |||

Soweit wäre BROADBENTs Vorschlag eine überflüssige Neuauflage des undendlichen Regresses. Er ist sich dieser Tatsache allerdings bewußt und versucht sogleich Abhilfe zu schaffen: | |||

In Wahrheit müsse der Büroangestellte im Zentrum des MK nicht die volle Entscheidungsfähigkeit haben wie ein Mensch. Es sei eher so zu sehen, daß er nach Regeln arbeite, die in seinem Aktenschrank verborgen seien. Diese Regeln bestimmen etwa, bei welcher Informationslage in den drei kleinen Speichern er welche Entscheidung zu fällen habe. | |||

Durch die Einführung dieses rekursiven Prozesses in seinen Ansatz bekommt BROADBENTs MK wieder die zuvor aufgegebene Eigendynamik zurück. Auf diese Weise ist eine Trennung von Repräsentationen und Prozessen gegeben. Während Prozesse nicht verfolgt werden können<ref>dies war ein Problem des L.o.P.-Ansatzes</ref>, ist die Erfassung von Speicherinhalten mit Einschränkungen möglich. | |||

| permanentes | Position der | CPU verarbei- | CPU mit Ein- | | |||

| (Langzeit-) | Information | tet Info mit | gabe-, Ausga- | | |||

| Gedächtnis | <====> | Software, die | be- und Spei- | | |||

| >>Engramme<< | sensibel für | auch als Info | cherdevices & | | |||

| | spez. Störung | dienen kann | Arbeitspuffer | | |||

Wie an der obigen Aufstellung leicht zu erkennen ist, stellt das MK eine konsequente Fortführung der Computer-Metapher von ATKINSON & SHIFFRIN dar. Herrschte in deren Framework noch eine Konfusion von Prozessen und Repräsentationen, so ist diese Beziehung hier unter Einbeziehung des Ansatzes von CRAIK & LOCKHART weitgehend geklärt. | |||

Trotz seiner Klarheit ist der Ansatz des MK infolge nichtvorhandener kausaler Transformationen eine, wenn auch neue, Computer-Metapher - kein Modell also. | |||

Interessant ist die Einführung von rekursiven Elementen zur Vermeidung eines undendlichen Regress. Damit wird eine Verbindung geschlagen zur Schule der Selbstorganisations-Ansätze<ref>Foerster,H.von Zopf,G.W.jr. (1962): Principles of Self-Organization - Transactions of the Symposium on Self-Organization (Illinois)</ref>, wodurch der ganze Ansatz mit einer monistischen Auffassung des Leib-Seele-Verhältnisses<ref>vgl. Kap.1: 'Leib & Seele'</ref> verträglich wird. | |||

Was die Äußerungen zum Langzeitgedächtnis betrifft, so ist auch im MK nichts neues zu entdecken: | |||

Noch immer ist die Assoziation das einzigste Mittel zur Erklärung von Langzeitgedächtnisspuren; seit Aristoteles<ref>vgl. Kap.2: 'Wie?'</ref> scheint sich tatsächlich nichts getan zu haben. | |||

Da es sich beim MK außerdem um einen weiteren Versuch handelt, die existierende Empirie so weit als möglich zu integrieren, findet eine Formulierung existentieller Hypothesen<ref>vgl. Kap.1: 'Modell & Theorie'</ref> einfach nicht statt. Dies wird schlüssig, wenn man die eingangs dieser Arbeit<ref>vgl. Kap.1: 'Wozu?' Theoretische Konzepte sind einer prophylaktisch multivariat vorgehenden Empirie untergeordnet, die erhebt, was gerade relevant erscheint. Dies führt zu außerordentlich komplexen mathematisch-statistischen Modellen mit der (zumindest bei Forschern mit diesbezüglichen Grundkenntnissen) bekannten Problematik von Meßtheorie und Skalendignität bis hin zu Verteilungsannahmen, ganz zu schweigen von stochastischen Abhängigkeiten, die sich einer zuverlässigen Abschätzung des Anteils der rein zufällig hypothesenkonformen Ergebnisse in den Weg stellen.</ref> skizzierten Prioritäten psychologischer Forschungsstrategie miteinbezieht. Durch existentielle Hypothesen provozierte einfache Experimente mit ebenso einfachen Auswertungsmethoden sind mit derartigen Strategien nicht vereinbar - sie erforderten eine völlige Umkehrung der Prioritäten. | |||

</font> | </font> | ||

{{Wolf-Dieter Batz am 28.6.1984 Footer}} | {{Wolf-Dieter Batz am 28.6.1984 Footer}} | ||

Aktuelle Version vom 23. September 2025, 14:21 Uhr

|

Wolf-Dieter Batz: „Zur Modellbildung in der Gedächtnisforschung“ |

- Malteserkreuz

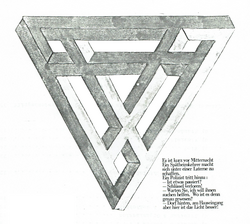

Um den Fortschritt zu demonstrieren, der seit dem Framework von CRAIK & LOCKHART auf dem Feld der Prozessmodelle stattgefunden hat, will ich abschließend ein neues Modell von Donald E. BROADBENT[1] referieren. Dieser Ansatz stellt in gewisser Weise eine Kombination der beiden zuvor referierten Ansätze dar, wobei die Forderung eines Minimalsystems fallengelassen wurde. Plausibel wird diese Aussage wie auch das Etikett 'Malteser Kreuz' (MK), aus der schematischen Darstellung die BROADBENT mitliefert:

Das MK integriert die Idee mehrerer Speicher aus (b¦) sowie die der CPU aus (b²) derart, daß diese beiden Ansätze als Spezialfälle erhalten bleiben.

Wo die Vorläufer im MK zu finden sind, wird nach einer Beschreibung der einzelnen Komponenten keine Frage mehr sein:

- Der sensorische Speicher

Dieses Gebilde kann eindeutig als Bestandteil des Mehrspeicheransatzes identifiziert werden. BROADBENT zufolge liegt die Information hier visuell oder auditiv vor. Über das ursprünglich zur Identifikation wichtige Merkmal hoher Präzision der Darstellung sagt er leider nichts aus. Geblieben ist dagegen die Eigenschaft, daß dort enthaltene Information durch neue Information derselben Modalität überschrieben wird.

Neu hinzugekommen ist die Möglichkeit, Information aus dem Organismus in den sensorischen Speicher zu laden. Dies stellt eine Erweiterung des Mehrspeicheransatzes dar, mit der z.B. die Trennung von visuellem SReg und einem ausgesprochen präzisen visuellen Langzeitspeicher überflüssig wird: Genaue Repräsentation ist kein Effekt der 'Frische' von Information, sondern eine Eigenschaft des sensorischen Speichers. Der sensorische Speicher ist demnach ein Speicher mit zwei Eingängen und einem Ausgang, während das SReg lediglich als Durchgangsstation auf einer Einbahnstraße gedacht war.

- Der Motorik-Ausgabespeicher (MAs)

Diese Einrichtung ist das neue am MK. BROADBENT nimmt an, daß die Motorik eines Organismus einen eigenen Speicher besitzt, dem Information übergeben wird, die durch Mimik, Gestik sowie Artikulation nach außen abgegeben werden soll. Der MAs ist darum als Pendant zum sensorischen Speicher auf der Ausgabeseite zu sehen.

Analog zu diesem kann der MAs seine Information nicht nur an die Motorik, sondern auch wieder zurück an den Organismus übergeben: Er ist also ein Speicher mit zwei Ausgängen und einem Eingang.

Ebenfalls analog zum sensorischen Speicher wird Information im MAs durch neu hinzukommende Information ähnlicher Modalität überschrieben. Modalität bezeichnet hier das spezielle motorische System dem die Information übergeben werden könnte. Auch dies ist ein Analogon zu den Sinnesmodalitäten.

Als experimentelle Hinweise auf einen solchen Speicher kommen nach BROADBENT etwa die Versuche zur 'articulatory suppression' in Frage:

Sollen visuell dargebotene Items verbal reproduziert werden, dann treten Verwechslungen zwischen ähnlich lautenden Items wie z.B. 'D' und 'B' auf. Werden die Pbn während der Lernphase aufgefordert, irrelevante Laute o.ä. zu artikulieren, geht die Anzahl derartiger Verwechslungen zurück.

Vorausgesetzt, verbal zu reproduzierende Information sei entsprechend ihrer Artikulation gespeichert, werden dadurch bedingte Interferenzen durch Verbalisieren irrelevanter Laute verhindert, weil dies den nötigen Speicher belegt.

Eine weitere Folge dieser Speicherbelegung sollte allerdings ein Absinken der Reproduktionsleistung sein, das mit dem Rückgang der Verwechslungen korreliert ist; darüber ist leider nichts ausgesagt.

- Das Abstrakte Arbeitsgedächtnis (AAg)

Dieses Gedächtnis ist eine Kombination aus dem KZS von ATKINSON & SHIFFRIN und der CPU von CRAIK & LOCKHART. Die Bezeichnung 'Working Memory' geht auf eine Arbeit von BADDELEY & HITCH#[2] zurück. Von BROADBENT schließlich stammt das Attribut 'abstrakt'. Der Grund für diese semantische Operation liegt in der Empirie:

Items, die kurz behalten werden sollen, sind u.U. weder durch Artikulation sinnloser Laute noch durch Überschreiben des sensorischen Speichers zu eliminieren; sie werden einfach behalten. Da dies weder sensorisch (1) noch motorisch (2) der Fall sein kann, muß ein weiterer, ein abstrakter, Speicher angenommen werden.

Da ein gewisser Betrag an Restvarianz noch nicht ausreicht, um eine neue funktionelle Einheit zu etablieren, muß wenigstens noch geklärt werden, wie Information in diesem Speicher überschrieben werden kann. Hier liegt eigentlich auch der Grund für das Etikett 'Arbeitsgedächtnis':

Die Information im abstrakten Arbeitsgedächtnis bleibt unberührt, solange keine Verarbeitung anderer Information erforderlich ist. Soll allerdings zwischen Lernen und Test irgendeine Aufgabe bearbeitet werden, dann ist hinterher auch dieser Speicher leer.

Hierin liegt die Beziehung zur CPU aus (b²), während im Falle keiner intervenierenden Aufgabe eher der KZS aus (b¦) sichtbar wird.

- Assoziatives Langzeitgedächtnis (aLZG)

Das Langzeitgedächtnis in BROADBENTs MK ist wieder ein alter Bekannter. Im Unterschied zu dem der beiden oben referierten Ansätze ist es aber hinsichtlich seiner Eigenschaften wesentlich genauer als diese definiert.

Zwei Kriterien unterscheiden das aLZG von den übrigen drei Speichern: Kapazität (!) und Organisation.

Während (1) bis (3) von sehr begrenztem Fassungsvermögen sind, hat das aLZG keine spürbaren Grenzen. Nach BROADBENTs Auffassung landet dort alles, was den anderen Speichern entwischt. Dies sei eine Folge seiner besonderen Organisation.

Die Besonderheit dieser Organisation besteht in einer Art Zähleinrichtung für das gemeinsame Auftreten einzelner Ereignisse. Dadurch entstehen im Laufe der Lebensgeschichte eines Organismus ein große Zahl sogenannter Ereignis-Cluster von unterschiedlicher interner Organisation. Gemeinsam ist all diesen Clustern lediglich die symmetrisch-assoziative Verbindung von Ereignissen als ihre Grundlage. Möglich ist so beispielsweise, daß ein Ereignis Element mehrerer Cluster ist, wodurch zwischen diesen eine bivalente Verbindung hergstellt wird.

Die Idee der Cluster ist auch verträglich mit der Vorstellung des abstrakten Arbeitsgedächtnisses: Sollte es dessen Kapazität erlauben, einzelne Cluster zu kreieren bzw. zu modifizieren, dann wäre ein Mechanismus denkbar, der das aLZG permanent auf den neuesten Stand bringt.

- Das Verarbeitungssystem (VS)

Der eben angesprochene Mechanismus ist eine Funktion des VS. Nachdem BROADBENT aus seinen vier Speichern jegliche Eigendynamik eliminiert hat, besteht ein drängendes Problem jetzt in der Formulierung von Mechanismen, die diese wieder ins Spiel bringen.

BROADBENT benutzt dazu die Metapher eines Büroangestellten mit je einem Korb für Eingang bzw. Ausgang von verschiedenen Sachgebieten, sowie einer Arbeitsfläche von begrenztem Ausmaß. Hinter ihm befindet sich ein Aktenschrank, dessen Zweck ich sicher nicht weiter auszuführen brauche.

Soweit wäre BROADBENTs Vorschlag eine überflüssige Neuauflage des undendlichen Regresses. Er ist sich dieser Tatsache allerdings bewußt und versucht sogleich Abhilfe zu schaffen:

In Wahrheit müsse der Büroangestellte im Zentrum des MK nicht die volle Entscheidungsfähigkeit haben wie ein Mensch. Es sei eher so zu sehen, daß er nach Regeln arbeite, die in seinem Aktenschrank verborgen seien. Diese Regeln bestimmen etwa, bei welcher Informationslage in den drei kleinen Speichern er welche Entscheidung zu fällen habe.

Durch die Einführung dieses rekursiven Prozesses in seinen Ansatz bekommt BROADBENTs MK wieder die zuvor aufgegebene Eigendynamik zurück. Auf diese Weise ist eine Trennung von Repräsentationen und Prozessen gegeben. Während Prozesse nicht verfolgt werden können[3], ist die Erfassung von Speicherinhalten mit Einschränkungen möglich.

| permanentes | Position der | CPU verarbei- | CPU mit Ein- | | (Langzeit-) | Information | tet Info mit | gabe-, Ausga- | | Gedächtnis | <====> | Software, die | be- und Spei- | | >>Engramme<< | sensibel für | auch als Info | cherdevices & | | | spez. Störung | dienen kann | Arbeitspuffer |

Wie an der obigen Aufstellung leicht zu erkennen ist, stellt das MK eine konsequente Fortführung der Computer-Metapher von ATKINSON & SHIFFRIN dar. Herrschte in deren Framework noch eine Konfusion von Prozessen und Repräsentationen, so ist diese Beziehung hier unter Einbeziehung des Ansatzes von CRAIK & LOCKHART weitgehend geklärt.

Trotz seiner Klarheit ist der Ansatz des MK infolge nichtvorhandener kausaler Transformationen eine, wenn auch neue, Computer-Metapher - kein Modell also.

Interessant ist die Einführung von rekursiven Elementen zur Vermeidung eines undendlichen Regress. Damit wird eine Verbindung geschlagen zur Schule der Selbstorganisations-Ansätze[4], wodurch der ganze Ansatz mit einer monistischen Auffassung des Leib-Seele-Verhältnisses[5] verträglich wird.

Was die Äußerungen zum Langzeitgedächtnis betrifft, so ist auch im MK nichts neues zu entdecken:

Noch immer ist die Assoziation das einzigste Mittel zur Erklärung von Langzeitgedächtnisspuren; seit Aristoteles[6] scheint sich tatsächlich nichts getan zu haben.

Da es sich beim MK außerdem um einen weiteren Versuch handelt, die existierende Empirie so weit als möglich zu integrieren, findet eine Formulierung existentieller Hypothesen[7] einfach nicht statt. Dies wird schlüssig, wenn man die eingangs dieser Arbeit[8] skizzierten Prioritäten psychologischer Forschungsstrategie miteinbezieht. Durch existentielle Hypothesen provozierte einfache Experimente mit ebenso einfachen Auswertungsmethoden sind mit derartigen Strategien nicht vereinbar - sie erforderten eine völlige Umkehrung der Prioritäten.

Diplomarbeit "Zur Modellbildung in der Gedächtnisforschung" bei Dr. A.Metraux, Prof. HJ Ahrens und Prof. M.Zimmermann

- ↑ Broadbent,D.E. (1984): The maltese cross: A new simplistic model for memory.

- ↑ Baddeley,A.D. & Hitch,G. (1974): Working memory.

- ↑ dies war ein Problem des L.o.P.-Ansatzes

- ↑ Foerster,H.von Zopf,G.W.jr. (1962): Principles of Self-Organization - Transactions of the Symposium on Self-Organization (Illinois)

- ↑ vgl. Kap.1: 'Leib & Seele'

- ↑ vgl. Kap.2: 'Wie?'

- ↑ vgl. Kap.1: 'Modell & Theorie'

- ↑ vgl. Kap.1: 'Wozu?' Theoretische Konzepte sind einer prophylaktisch multivariat vorgehenden Empirie untergeordnet, die erhebt, was gerade relevant erscheint. Dies führt zu außerordentlich komplexen mathematisch-statistischen Modellen mit der (zumindest bei Forschern mit diesbezüglichen Grundkenntnissen) bekannten Problematik von Meßtheorie und Skalendignität bis hin zu Verteilungsannahmen, ganz zu schweigen von stochastischen Abhängigkeiten, die sich einer zuverlässigen Abschätzung des Anteils der rein zufällig hypothesenkonformen Ergebnisse in den Weg stellen.